‘Crescita sostenibile’ e ‘transizione demografica’ sono espressioni sulla bocca di tante persone che, malgrado gli orientamenti sulla carta molto diversi – in economia si va dagli iperliberisti fino ai neo/post keynesiani, in politica si attraversa tutto l’arco parlamentare ed extraparlamentare – sono accomunate dalla convinzione che si possa affrontare con successo l’attuale crisi ecologica senza intervenire in modo sostanziale su consumi e demografia. In questo articolo, cercherò con taglio divulgativo di dimostrare ciò che analisi più complesse hanno fatto in modo molto più dettagliato, ossia l’infondatezza dei due concetti-simbolo; a tale scopo, mi concentrerò su di un indicatore ambientale fondamentale, ossia l’impronta ecologica (qui per informazioni complete al riguardo). Ho poi aggiunto una breve disamina sulla situazione italiana e alcune riflessioni conclusive che serviranno da spunto per contributi successivi.

Quando non indicato diversamente, i dati relativi all’impronta ecologica sono stati reperiti sul sito Web del Global Footprint Network, mentre quelli economici sono stati estrapolati dal database on line della Banca Mondiale.

La chimera della crescita verde: l’illusione tecnologica

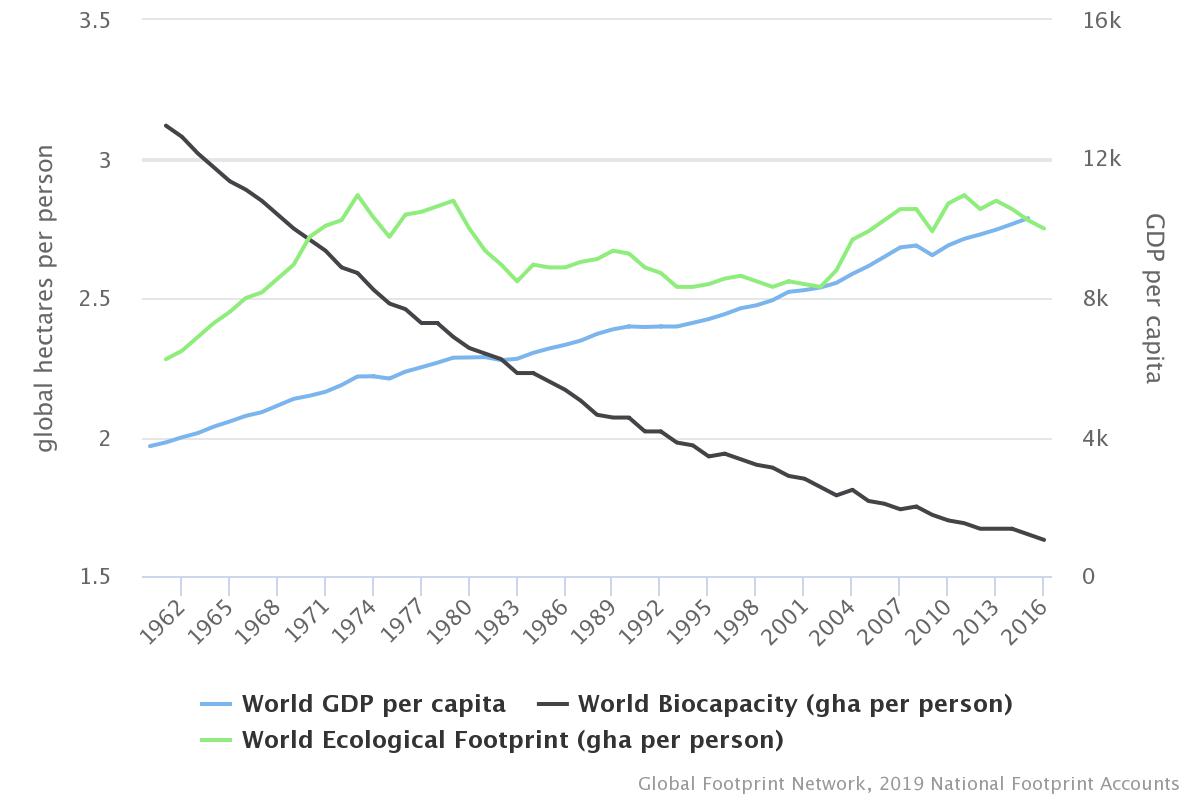

Partiamo analizzando la situazione ecologica della società umana dal 1960 ai giorni nostri:

Salta subito all’occhio come, a partire dagli anni Settanta, la curva in ascesa dell’impronta ecologica abbia superato quella calante della biocapacità, determinando un sovrasfruttamento delle risorse (overshoot o debito ecologico) che, emblematicamente, è iniziato in corrispondenza della fine del boom economico, a cui hanno fatto seguito l’inizio del collasso del socialismo reale e l’avvento del neoliberismo quale ideologia dominante.

A oggi, l’impronta supera la biocapacità per un valore intorno al 68%, quindi, astenendosi da qualsiasi intervento su popolazione e consumi, sarebbe necessario un miglioramento di efficienza del 40% nell’impiego di risorse e nello smaltimento di rifiuti per rientrare immediatamente nella capacità di carico. Altrimenti, tradotto in termini macroeconomici, bisognerebbe accontentarsi dei valori di PIL pro capite equivalenti a quelli del 1977.

Non sorprende quindi che ‘progresso tecnologico’ sia il mantra alla base della ‘crescita sostenibile’ al fine di ‘disaccoppiare’ (decoupling) l’input di energia e materia dall’output produttivo, aumentando così il rendimento per unità di PIL e salvando capra e cavoli. Sono stati elaborati alcuni modelli economici (il più famoso probabilmente quello ideato dal premio Nobel Robert Solow) volti a ‘dimostrare’ la possibilità, grazie allo sviluppo tecnico, di crescere malgrado la costante riduzione delle risorse naturali, che però si sono limitati ad astratte equazioni avulse dalla realtà.

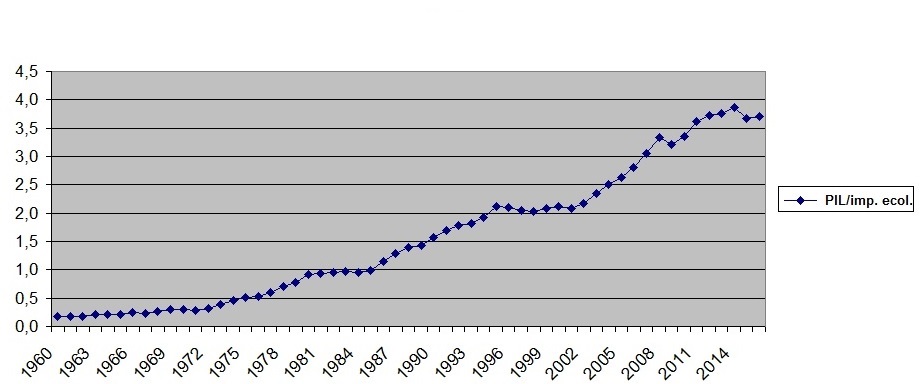

Storicamente il decoupling si è verificato? Sì, ma globalmente i miglioramenti di efficienza sono avvenuti con ritmi piuttosto blandi: per l’impronta ecologica sono stati dello 0,05% annuo, per giunta hanno mostrato una flessione a partire dal nuovo secolo (andamenti analoghi sono riscontrabili anche per quanto attiene al rapporto energia/PIL ed energia/emissioni CO2).

PIL reale/impronta ecologica mondiale

PIL reale/impronta ecologica mondiale

A chi volesse approfondire l’argomento, consiglio vivamente l’ottimo rapporto Decoupling Debunked, pubblicato dall’European Enviromental Bureau e basato sull’analisi di ricerche accademiche sottoposte a peer review, dove è stata confutata gran parte della mitologia intorno al ‘disaccoppiamento’, più spesso risultato della contrazione economica o della delocalizzazione che di reali sviluppi tecnici. Le principali criticità registrate nello studio sono le seguenti:

- Aumento della spesa energetica. L’estrazione risorse di solito diventa più costosa man mano che le scorte si esauriscono: quando le opzioni più economiche non bastano più, si passa a sistemi caratterizzati da una maggiore intensità energetica, con conseguente aumento della pressione sull’ambiente. È il caso del gas di scisto o del petrolio da sabbie bituminose, che richiedono processi di estrazione molto impattanti perché si tratta di materie prime non facili da recuperare.

- Effetti rimbalzo. I miglioramenti nell’efficienza sono spesso compensati, del tutto o in parte, da un utilizzo dei risparmi per aumentare i consumi nello stesso settore o in altri. Non è raro che un’auto a basso consumo venga utilizzata più spesso, o che il denaro risparmiato venga speso in un biglietto aereo per vacanze che altrimenti non ci si poteva permettere. Inoltre, la promozione di automobili più efficienti può rafforzare una mobilità basata sull’auto privata, invece di spostare il sistema di trasporto verso i mezzi pubblici e la bicicletta.

- Spostamento dei problemi. Le soluzioni tecnologiche a un problema ambientale possono crearne di nuovi o esacerbarne altri. Ad esempio, la produzione di energia elettrica per la mobilità privata causa pressioni sulle riserve di litio, rame e cobalto, mentre i biocarburanti sottraggono suolo alla produzione di cibo.

- Impatto sottovalutato dei servizi. L’economia dei servizi può esistere solo se basata sull’economia materiale. I servizi hanno un’impronta significativa che spesso si aggiunge a quella dei beni invece di sostituirla.

- Potenziale limitato del riciclo. I tassi di riciclo sono attualmente bassi e crescono lentamente. Un loro aumento richiederà una quantità significativa di energia e materie prime. Inoltre, ad oggi il riciclo ha una capacità limitata di supportare un’economia materiale in crescita.

- Cambiamenti tecnologici insufficienti e inappropriati. Il progresso tecnologico non sta prendendo di mira i fattori di produzione che contano per la sostenibilità ecologica e non porta al tipo di innovazioni che riducono le pressioni ambientali. Non è abbastanza dirompente perché non riesce a sostituire altre tecnologie indesiderabili e non è abbastanza veloce da consentire un disaccoppiamento sufficiente.

- Trasferimento dei costi. In alcuni casi il disaccoppiamento calcolato su base locale non è altro che l’effetto di un’esternalizzazione dell’impatto ambientale in altri paesi, favorita dalle regole del commercio internazionale.

(i sette punti sono tratti da un articolo di Francesco Panié pubblicato su Comune-Info).

Invitando a una attenta lettura del rapporto, vorrei brevemente concentrarmi sull’ultimo punto. La sensibile riduzione dell’impatto ecologico in USA ed Europa a partire dagli anni Novanta, in corrispondenza di trend economici positivi, viene spesso additata a prova che il danno ambientale sia da imputarsi all’impiego di tecnologie obsolete nei paesi meno sviluppati, per cui basterebbe una radicale opera di ammodernamento per ovviare al problema. Il ragionamento, in apparenza lapalissiano finché le singole nazioni vengono analizzate come fossero realtà isolate e autarchiche, rivela tutta la sua inconsistenza una volta considerato il regime di interconnessione e divisione del lavoro vigente nell’economia globalizzata.

Infatti, le società tecnicamente più progredite hanno raggiunto una fase post-industriale, basata sull’espansione del settore terziario e la delocalizzazione dell’industria pesante in Cina, India e altri stati emergenti: “Designed in California. Assembled in China”, scrive Apple sui propri dispositivi, ovvero “Progettato in California. Assemblato (e inquinato) in Cina”. Che cosa accadrebbe, ad esempio, se le emissioni di CO2 per fabbricare i prodotti esportati in Occidente e Giappone fossero addebitate agli importatori? Si scoprirebbe che i presunti campioni della difesa della natura sono inequivocabilmente i peggiori inquinatori del pianeta.

Fonte: ENEA

Fonte: ENEA

Il modello della società terziarizzata non è generalizzabile, prevede anzi che un gruppo consistente di nazioni rimanga in uno stato di subalternità per garantire approvvigionamenti continui di prodotti agricoli e manifatturieri, causando un gigantesco trasferimento di esternalità ecologiche e sociali ingiustificabile sul piano etico e ambientale.

Insomma, la tecnologia è una risorsa preziosa per affrontare inquinamento e carenza di materie prime, ma trattasi di uno strumento creato dall’uomo dal quale non è lecito pretendere attributi divini, ivi compreso mantenere una crescita infinita su di un pianeta finito.

Realtà e fantasie sulla transizione demografica

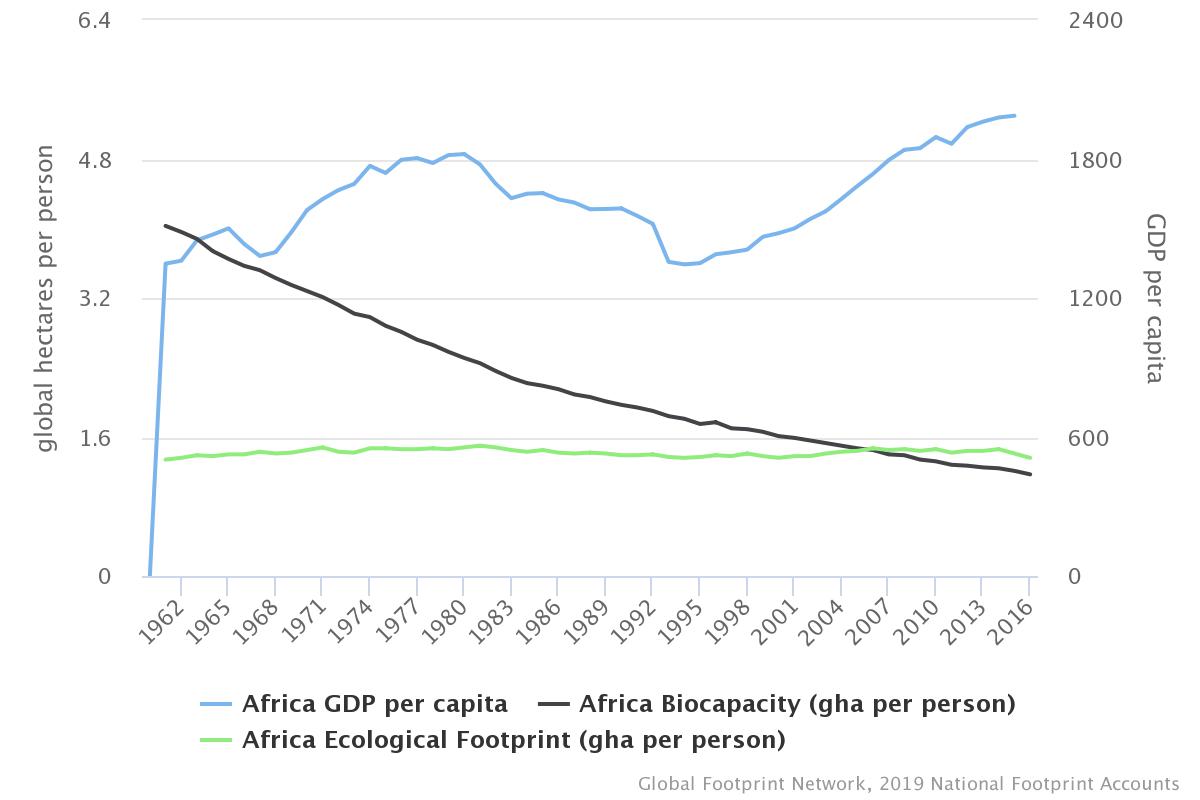

Dal 2006, anche il continente africano, il più povero, patisce una situazione di overshoot.

In virtù della bassa impronta ecologica pro capite (quasi la metà di quella globale), la diagnosi del problema è molto semplice: sovrappopolazione. I tassi di natalità dei paesi africani, quasi tutti ben oltre il tasso di sostituzione (2,1 figli per donna), suffragano appieno l’ipotesi.

Fonte: www.gapminder.org

Analogamente a ‘sviluppo tecnologico’, ‘transizione demografica’ è la formula magica per ostentare ottimismo: al pari degli occidentali, si dice, anche gli africani ridurranno drasticamente la loro procreazione, una volta raggiunti livelli adeguati di benessere materiale. Ma qual è la base minima di ricchezza per far scattare il contenimento delle nascite? Pari pari a quanto accade con la tecnologia, anche qui il discorso rimane molto aleatorio, mentre sarebbe essenziale scoprire quanto siamo lontani dall’obiettivo, anche perché è coinvolta un’economia che nella sua storia non ha mai goduto di periodi robusti di crescita, ma è stata soggetta a continue fluttuazioni. Per un’idea almeno approssimativa, verifichiamo i valori del PIL reale e dell’impronta ecologica pro capite relativi a paesi che hanno superato con successo la transizione, occorsi nel primo anno in cui il tasso di natalità è stato inferiore a quella di sostituzione (fonte dati natalità: Banca Mondiale):

Francia (1977): $7491,71/6,0 gha

USA (1973): $6741,33/11,1 gha

Spagna (1982):$5559,73/3,69 gha

Gran Bretagna (1974): $5299,55/6,6 gha

Grecia (1983): $5019,88/3,75 gha

Giappone (1975): $4659,12/4,91 gha

Italia (1977): $4158,42/4,19 gha

Germania (1971): $3180,06/6,89 gha

Se rapportiamo questi dati alla condizione del cittadino africano medio attuale, con un reddito di circa $2000 e un’impronta di 1,36 gha, si capisce quanto la transizione ‘naturale’ sia ancora lontana; per di più, l’Africa non ha possibilità di saccheggiare risorse a buon mercato, a differenza di Occidente e Giappone del secondo dopoguerra che elevarono il benessere delle rispettive popolazioni attingendo a piene mani dal sud del mondo (e dall’Africa in particolare). Insomma, senza un aiuto esterno che acceleri il processo di riduzione delle nascite, si finisce in un vicolo cieco; ma come procedere evitando imposizioni autoritarie?

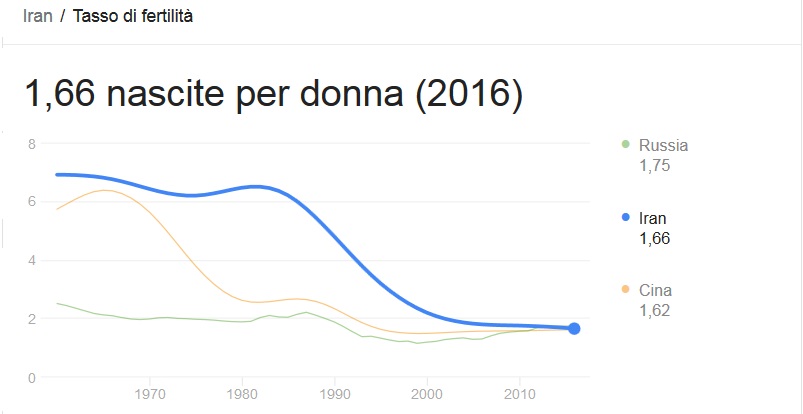

Tutti conoscono la draconiana legge del figlio unico cinese, meno noti sono i provvedimenti intrapresi per disincentivare la natalità di una nazione non proprio simbolo dell’emancipazione femminile (e delle libertà civili in genere), ossia l’Iran degli ayatollah, che, partendo da una situazione più svantaggiosa, ha ottenuto risultati sostanzialmente identici a quelli di Pechino, ma senza imporre limiti tassativi alla riproduzione. Come sono riusciti nell’impresa?

Dopo la morte di Khomeini (1989), è stata varata una legislazione basata su sovvenzioni per la vasectomia, contraccettivi a prezzi accessibili o talvolta gratuiti, nonché sull’educazione nazionale per la salute sessuale: il risultato è stato che nel 2002-03, quando il reddito pro capite presentava valori non dissimili da quello africano attuale (tra $1900 e $2200), il tasso di sostituzione è sceso a meno di due figli per donna. Purtroppo, tale programma è stato soppresso a causa della recente involuzione islamista radicale, ma può offrire molti spunti ai paesi in via di sviluppo piagati dalla sovrappopolazione, soprattutto laddove l’autodeterminazione femminile goda di un contesto migliore di quello iraniano (impresa non troppo difficile).

Italia

L’Italia, in overshoot per un valore più di quattro volte e mezzo superiore a quello della biocapacità – se tutti gli abitanti del mondo adottassero lo stile di vita dell’italiano medio, sarebbero necessarie risorse equivalenti a 2,7 pianeti Terra – presenta una situazione comune ai paesi occidentali, che hanno completato la transizione demografica (noi addirittura siamo ai minimi europei per nascite) ma sono afflitti da consumi eccessivi.

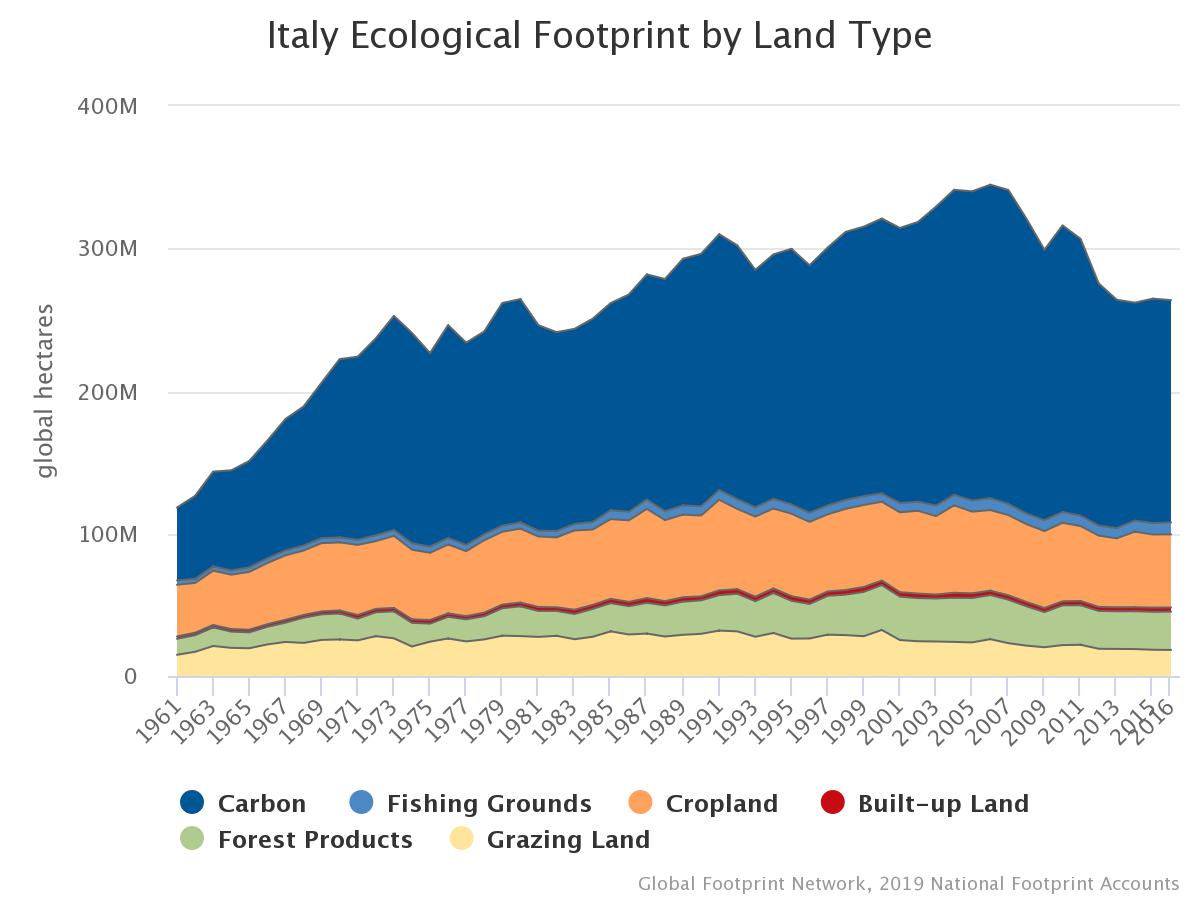

Dopo il crack economico del 2008, tra stagnazione e progressiva deindustrializzazione, l’impronta ecologica si è successivamente ridimensionata, pur mantenendosi su valori largamente insostenibili. Scorporando i dati, osserviamo che la fetta più rilevante dell’impatto è provocata dalla emissioni di CO2:

Anche immaginando di decarbonizzare completamente l’economia, l’impronta risulterebbe ancora doppia rispetto alla biocapacità. Tuttavia, per quanto paradossale possa sembrare, la minor potenza e versatilità delle fonti rinnovabili rispetto alle fossili (vi propongo questo impietoso articolo di Gail Tverberg al riguardo) potrebbe rappresentare l’àncora di salvezza, perché costringerebbe a ritmi di produzione e consumo più contenuti. Inoltre, se il declino della natalità si mantenesse costante, ciò potrebbe gradualmente determinare la riduzione effettiva del numero complessivo di abitanti e quindi favorire progetti per ripristinare parte della biocapacità perduta.

Tirando le somme: oltre la contabilità ambientale

In questo articolo mi sono limitato a giocare con i numeri? Per molti versi sì. Certo, con tutti i suoi limiti, l’analisi quantitativa che ho condotto mi sembra sufficiente per smitizzare dogmi consolidati, ma è innegabile che dietro a ogni ettaro di impronta ecologica e a ogni punto percentuale di PIL si celino esseri umani in carne e ossa, per i quali una ritoccata dei parametri verso l’alto o il basso comporta importanti ripercussioni sulla qualità della loro esistenza quotidiana: la deindustrializzazione, giusto per parlare di un fenomeno che ci riguarda da vicino, rappresenta un’ottima notizia sul piano ecologico, ma su quello sociale è sinonimo disoccupazione, precarietà e povertà. E’ però un dato di fatto che, se non si vince la sfida per un pianeta dignitosamente vivibile, tante altre nobili battaglie non potranno mai essere combattute.

Da qui la seconda obiezione, scontata ma decisamente ridicola, di aver solo snocciolato problemi senza fornire ‘soluzioni’. Ovviamente, se disponessi di ‘soluzioni’ per risolvere la crisi storica in cui si trova la società umana, immagino che non sarei un insegnante di scuola superiore che a tempo perso collabora per piccoli blog, bensì una delle persone più ricercate, influenti e ricche del pianeta; nel mio piccolo, insieme a tanti altri un po’ informati su certe tematiche, mi limito a evidenziare i problemi e a confutare le ‘soluzioni’ degli altri, con tutte le disillusioni che ne conseguono (non proprio l’atteggiamento ideale per ispirare simpatia, me ne rendo conto).

Del resto, oggi è folle parlare di ‘soluzioni’ e bisogna diffidare profondamente da chi è convinto di averle. Esse erano a portata di mano cinquant’anni fa, quando I limiti della crescita* ci ammoniva a contenere subito consumi e produzione, sviluppando contemporaneamente tecnologie a basso impatto ambientale; all’epoca, espressioni ora di moda quali ‘sviluppo sostenibile’ potevano avere un senso. Oggi, dopo decenni di apatica ignavia, per riprendere una metafora di Latouche ci troviamo su di un auto in corsa oramai condannata a schiantarsi contro un muro, per cui si tratta di decidere se farlo a tutto gas, se mantenendo velocità costante o alzando leggermente l’acceleratore, oppure se dando fondo a tutta la corsa del pedale del freno nel tentativo di uscirne, per quanto malconci, con meno danni possibili.

Le tre azioni descritte corrispondono più o meno al perseguimento imperterrito del business as usual, al sostegno alla ‘crescita verde’ e infine l’ultima rappresenta la posizione dei fautori della decrescita. Una parte della élite planetaria, per molti versi criminale ma non del tutto ottusa alla maniera di Trump, Bolsonaro o dei fratelli Koch, sta cercando di sposare la seconda opzione: che atteggiamento assumere in merito? Come possiamo sostenere le proposte di Green New Deal, consapevoli dell’assurdità della crescita sostenibile? Dobbiamo poi avallare l’impegno di sinistre entità finanziarie, quali Bloomberg o Goldman Sachs, a sostegno della green economy?

Il mio consiglio è di non appoggiare pubblicamente tali iniziative, ma neppure di perdere tempo a boicottarle, concentrandosi invece su progetti più validi e lungimiranti. Il muro davanti a noi è talmente vicino (i dieci anni per impedire cambiamenti climatici catastrofici, per capirci) che non possiamo permetterci uno scontro non solo impari, ma che, persino in caso di improbabile vittoria, andrebbe a tutto vantaggio dei soggetti legati alla vecchia economia fossile. Anzi, allontanare i poteri forti dal business verde significherebbe dirottarli verso l’estrazione del gas naturale e il petrolio non convenzionale, alternativa di gran lunga peggiore.

Politiche ambientaliste condotte in ottica mainstream produrranno certo molto greenwashing, ma anche risorse utili e riutilizzabili in nuovi contesti, mentre dallo sperpero di denaro per le fonti fossili possono derivare solo guai e sventura. Naturalmente, dobbiamo impedire la devastazione dei territori con installazioni che di ecologico hanno solo il nome e si deve denunciare ad alta voce rimedi peggiori dei mali come i biocarburanti, ma non opponiamoci pregiudizialmente al fatto che soggetti finora non segnalatisi per il bene dell’umanità decidano di finanziare massicciamente la costruzione di pannelli fotovoltaici, turbine eoliche o dispositivi per il risparmio energetico (soprattutto, non vediamoci in questo la prova della ‘truffa del clima’, come stanno facendo molti genialoidi del Web). Tali loschi figuri non salveranno di certo il pianeta, tuttavia agendo diversamente avrebbero sicuramente buone possibilità di infliggergli la mazzata finale.

Ma fin qui stiamo ancora parlando di tecnica, mentre il problema abbraccia questioni decisamente più complesse. Riprendendo una citazione di Luca Ricolfi tratta dal libro L’enigma della crescita:

…senza crescita, le tensioni sociali rischiano di diventare drammatiche. Se la torta del reddito nazionale non aumenta, la vita di un sistema sociale diventa un gioco a somma zero: non si può migliorare la propria condizione senza peggiorare quella di qualcun altro. Il che, in sostanza, significa che il nucleo dell’azione politica diventa la redistribuzione del reddito: più arbitrio dei governanti nell’allocazione delle risorse, meno libertà per individui e imprese. Di qui tensioni sociali, invidia di classe, aumento dei conflitti interni. Nessuna società moderna, finora, ha ancora imparato a convivere con un ammontare di risorse che resta costante nel tempo, o addirittura si restringe ogni anno.

Una constatazione reale e ineludibile in tutta la sua crudezza, che ci pone di fronte a un drammatico aut-aut: o ci comportiamo come Ricolfi – insistiamo cioé con la ricerca della crescita, costi quel che costi – oppure riflettiamo sulle trasformazioni culturali, sociali e politiche necessarie per affrontare la nuova situazione. Ma questa è materia per un altro articolo.

*LU::CE edizioni ha ripubblicato la prima versione di The Limits To Growth proponendola con il titolo fedele all’originale (come noto, Mondadori preferì tradurlo I limiti dello sviluppo). Da cultore dell’opera, ne consiglio caldamente la lettura a tutti coloro che raccontano un’accozzaglia di castronerie su di essa, del tipo che i modelli previsionali non tengono conto dello sviluppo tecnologico o che la realtà storica ha smentito completamente gli autori (lo scenario-base del libro ha invece dimostrato una buona sensibilità rispetto all’andamento storico reale).

Fonte immagine in evidenza: rielaborazione personale copertina di Casseurs de pub.

Grande Igor.

Articolo stupendo. Anche un idiota grazie alle tue riflessioni cambierebbe immediatamente i suoi stili di vita. Eppure sono convinto che tutti quelli a cui lo farò leggere non lo faranno. Evidentemente tutte le persone che conosco sono più idiote degli idioti. ;-))))

A parte gli scherzi, credo che grazie a questo articolo qualcuno veramente inizierà il suo spontaneo, salvifico (per se e per gli altri) personale percorso di felice decrescita.

Grazie davvero Nello. Che dire, come guru non sono certo granché (non mi importa neanche di esserlo) ho qualche buona informazione e cerco di diffonderla.

Un chiarimento: Luca Ricolfi è a favore della crescita? Dal passo riportato sembra che ipotizzi semplicemente ciò che succederebbe se non ci fosse crescita!

Assolutamente favorevole alla crescita, che ritiene necessaria per quella ragione e le altre che trovi nel link.

Articolo eccellente, per chiarezza, logica, analisi dei dati, come molti altri di Giussani. Spero che il dibattito, a tutti i livelli, si sposti sempre di più sul necessario calo demografico come una parte irrinunciabile di una soluzione, che certamente e’ complessa e comprende anche il tema dei consumi ed altri di cui si parla su questo blog.

Scriveva Maurizio Pallante a proposito del forte incremento demografico nella parti più sottosviluppate del pianeta:

“La domanda che ci si deve porre allora è per quale ragione ciò avvenga. A questo proposito occorre sgombrare il campo dalle interpretazioni culturali, che mettono l’accento sul maggior peso delle religioni nei paesi più poveri e arretrati, o meglio dell’oscurantismo religioso che ostacola le pratiche contraccettive, e sul basso livello d’istruzione che determina una ignoranza diffusa sia della fisiologia riproduttiva che delle pratiche contraccettive. Non che questi elementi non ci siano e non esercitino il loro peso, ma sicuramente una causa ben più importante è la consapevolezza dell’alta incidenza della mortalità infantile, che dipende dalla povertà reale, cioè dalla mancanza del necessario per vivere, per prevenire le malattie e per curarsi. La specie umana appartiene alla classe dei mammiferi e tutti i mammiferi generano un numero tanto maggiore di piccoli quanto più bassa è l’aspettativa che possano diventare adulti e procreare a loro volta per dare continuità alla specie.”

in http://mauriziopallante.it/2016/01/10/55/

Sulla base di alcune considerazioni (fra cui quella di Maurizio Pallante) alcuni anni fa ho scritto un articolo su questo blog dal titolo “Un grande accordo” ( all’indirizzo http://www.decrescita.com/news/un-grande-accordo/ ) in cui faccio delle proposte sul modo in cui uscire dalla situazione in cui ci troviamo.

Ho alcuni dubbi però :

Se è vero che l’alta natalità serve a compensare l’alta mortalità infantile nel terzo mondo (è sempre stato così nella storia tranne negli ultimi due secoli, la popolazione è sempre rimasta sotto ben sotto 1 mld) , come si spiega il rapido incremento demografico di cui parliamo?

L’aumento del benessere del terzo mondo, che speriamo di vedere e che dovrebbe far calare la natalità, a quanto dici, paradossalmente produrrebbe un tale impatto ambientale che ci vorrebbero altri quattro pianeti Terra per soddisfare la domanda della popolazione attuale, qualora cominciassero a consumare quanto la classe media occidentale o anche di meno. Non mi sto augurando la povertà del terzo mondo, ma è cosi?

A questo punto bisognerebbe solo barattare aiuti internazionali in cambio di controllo sulle nascite, esattamente come la Chiesa ha chiesto espressamente di non fare alle Nazioni Unite

La mortalità infantile, sebbene sia più alta che in Occidente, è diminuita pura in Africa, e da qui l’alta natalità (http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/1968). Detto questo, non devi aver letto attentamente perché io ho parlato di un abbattimento delle natalità che deve avvenire già con i livelli di reddito attuale, per questo ho proposto l’esempio dell’Iran.

Si infatti. Stavo commentando gli scritti di Boccone e Pallante. Dovevo cliccare su “rispondi”. Sorry !

In risposta a Paini (avevo inizialmente pensato che rispondessi al mio commento… ma poi ho visto che ha risposto Igor!)

La proposta che faccio è così articolata:”

1) I Paesi sviluppati dovrebbero continuare e anzi favorire la loro tendenza alla riduzione della natalità;

2) I Paesi sviluppati dovrebbero traferire attività produttive e il know how per la loro realizzazione e conduzione nelle parti del mondo che non le possiedono in modo che questi ultimi siano artefici della propria situazione, padroni del proprio destino;

3) I Paesi sviluppati dovrebbero ridurre fortemente i “consumi superflui” e i consumi inutili;

4) I Paesi non sviluppati dovrebbero adottare una forte politica di denatalità;

5) I Paesi non sviluppati (coloro che le posseggono) dovrebbero garantire un sicuro approvvigionamento di risorse naturali a fronte dell’ottenimento di attività produttive e del know how necessario alla loro installazione e conduzione.”

Ovviamente questi processi dovrebbero procedere contemporaneamente, ma come metto in evidenza in più punti del saggio, gli esisti non sono scontati e le difficoltà che si incontreranno saranno notevoli.

Termino il saggio in questo modo:

“E’ bene chiederci quindi quali saranno i punti-leva che porteranno a smuovere la situazione!

“Quando avremo l’acqua addosso!” è un detto del mio paese e significa che ci si muove, si cerca una soluzione, solo quando il pericolo è incombente.

Il sottotitolo dato a questo lavoro è un augurio perché maturo sempre più la convinzione che dovranno succedere alcune catastrofi prima di “darci una mossa”. Le catastrofi a cui andremo incontro saranno di diverso tipo, da quelle climatico-ambientali a quelle più prettamente umane (come atti terroristici di nuovo tipo, rivolgimenti sociali in varie parti del mondo, migrazioni di massa non più controllabili, ecc.).

Nel frattempo si può fare qualcosa: sarà poco ma è da quel poco che si inizierà a creare una nuova realtà! Questo articolo vuole essere un piccolo contributo in tal senso!”

Cordiali saluti