Di Federico Tabellini apprezzo il grandissimo anelito di libertà, che traspare anche dal suo articolo Decrescita e liberalismo: paradosso o necessità?; personalmente ci vedo moltissimo di quella critica ponderata della modernità di cui ho parlato precedentemente su DFSN. Tuttavia, siccome sono convinto che la strada della decrescita passi necessariamente dal superamento del liberalismo, vorrei puntualizzare alcuni aspetti. In particolare, ci sono tre cose che mi lasciano perplesso del suo contributo:

1) il liberalismo viene ammantato di idealismo e presentato in una luce che trasfigura decisamente la sua realtà storica;

2) non si fa menzione dei parenti scomodi del liberalismo, il liberismo e il neoliberismo;

3) non ci si chiede se il liberalismo classico sia ancora efficace nella società attuale dominata dalla tecno-scienza.

Analizziamo questi punti uno per uno.

1.Chi si fa portatore dei valori ideali, ad esempio, del socialismo, non può esimersi dal riflettere su quali siano state le conseguenze concrete del socialismo ‘reale’, al di là delle buone intenzioni e delle degenerazioni. Federico quando parla di ‘liberalismo’ intende “una cultura della libertà individuale (e una cultura dei diritti, di cui la libertà rappresenta una componente centrale)”, quindi lo ricollega al pensiero libertario, alla visione del radicalismo italiano per intenderci (antiproibizionismo, lotta alla discriminazione, libertà civili, ecc).

Tuttavia, anche in questo caso bisognerebbe mettere un attimo da parte l’idealismo e riflettere seriamente su cosa sia stato il ‘liberalismo reale’ nel suo sviluppo storico. È stata l’ideologia della borghesia che ha legittimato le enclosures, l’atomizzazione e la stratificazione sociale, la chiusura della conoscenza, il colonialismo ed è tra i responsabili principali della prima guerra mondiale.

A scanso di equivoci, è molto importante demitizzare la portata rivoluzionaria del liberalismo classico, ad esempio dei padri costituenti americani. I principali artefici della costituzione USA, in particolare James Madison, avevano un atteggiamento prettamente aristocratico, che si riflette perfettamente nel documento redatto: l’attenzione verso le minoranze è da intendersi verso le ‘minoranze opulente’ che possono vedere intaccata la loro ricchezza dalla ‘rozza e incolta plebaglia’. Se si cerca la parola ‘democrazia’ in una costituzione settecentesca come quella statunitense o la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadini, si scopre che essa non viene mai citata. I costituenti di quest’epoca, autentici liberali, aborrivano la democrazia ritenendola né più né meno che una degenerazione demagogica, attribuendole il significato che oggi diamo al termine ‘anarchia’; il loro riferimento storico ideale era Roma repubblicana – quindi un governo oligarchico – non certo l’Atene democratica. “La democrazia non dura mai a lungo, essa si logora, si esaurisce e si uccide”, sosteneva John Adams, e alla Costituente americana Alexander Hamilton propose addirittura la nomina a vita di presidente e senatori, che venne respinta senza però approvare l’elezione popolare. Solo effetti collaterali e distorsioni? Può darsi, ma sono stati prodotti dalle forze liberali, né più né meno di quei partiti comunisti che hanno dato vita ad alcune delle peggiori forme di alienazione e sfruttamento che la storia ricordi.

2.I liberali accomunano automaticamente il liberalismo, inteso come tutela delle libertà individuali, con il liberismo, l’idea che il mercato si autoregoli e che quindi vada protetto da interferenze esterne. La ‘mano invisibile del mercato’ funziona ovviamente solo nell’utopia che l’ha concepita, basata sull’idea che tra consumatori e produttori e all’interno dei produttori esista un rapporto alla pari. Inutile dire quanto ciò contrasti decisamente con la realtà.

Come ampiamente dimostrato da Karl Polanyi, poche cose sono innaturali quanto il mercato autoregolato, al punto che lo Stato, disimpegnato dall’economia, deve intervenire massicciamente sulla società per imporre il vangelo della concorrenza, contro un atteggiamento naturale mirante alla cooperazione. I provvedimenti possono essere anche particolarmente violenti e invasivi della libertà, come le leggi seicentesche inglesi sui poveri o gli attuali provvedimenti per la proprietà intellettuale contro pratiche ancestrali quali la conservazione delle sementi, ad esempio. Come conciliare allora la visione libertaria del liberalismo con la distruzione sociale (ed ecologica) operata dall’implementazione sistematica del pensiero liberista? Forse la libertà della società (e la sopravvivenza del pianeta) deve essere anteposta a quella dell’economia.

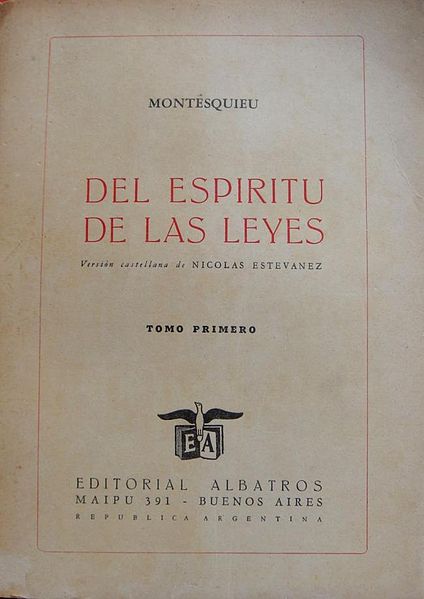

3.Federico ripropone la classica divisione dei poteri teorizzata nel XVIII secolo da Montesquieu. Ma essa è ancora valida nella società attuale?

Rispetto all’età dell’Illuminismo, la società industriale avanzata è profondamente trasformata e sono cambiati i decision maker che dettano l’agenda della politica. Esistono potentati economici transnazionali i cui fatturati sono equiparabili al PIL di intere nazioni e l’innovazione tecnologica, dietro al paravento della libertà di impresa e ricerca, si evolve a un ritmo sempre più elevato con ripercussioni via via più drammatiche sul tessuto sociale e l’ambiente. Di fronte a questa subpolitica economica-scientifica (per usare un espressione di Ulrich Beck), guidata da logiche verticistiche, le istituzioni liberali semplicemente arrancano, rinunciando a qualsiasi pretesa di indirizzo politico e limitandosi al più a un’opera di tamponamento del danno, quando non sono conniventi della pressione lobbystica. All’epoca di Montesquieu e dei liberali settecenteschi i fattori di rischio insiti nella ricerca tecnologica erano milioni di volte inferiori a quelli legati alla manipolazione delle basi della vita o dell’atomo.

Ma se seguiamo una logica liberale classica, allora il controllo sociale sulla tecnologia andrebbe condotto da istituzioni accentrate e fortemente burocratizzate, con tutti i rischi per la libertà inevitabilmente connessi. Come procedere allora? Esistono alcune teorie interessati per superare questa impasse, ma superano decisamente l’orizzonte liberale.

Nel libro L’economia del bene comune lo studioso austriaco Christian Felber stabilisce, come principi fondanti di una società basata sul bene comune, la responsabilità democratica e l’impegno di ogni singolo individuo come base per una vera democrazia, che per essere tale deve estendersi ben oltre la semplice delega ai partiti politici ma coinvolgere tutti i principali aspetti socio-economici. A tal fine ha teorizzato una divisione dei poteri ulteriore a quella liberale – in contrasto con tutte le proposte di riforma costituzionale ‘neo-assolutiste’ ispirate al presidenzialismo e al rafforzamento del ruolo dell’esecutivo – dove il potere costituente (cioè la sovranità, che in democrazia dovrebbe appartenere al popolo) viene diviso dal potere costituito (parlamento e governo). Alla tradizionale democrazia rappresentativa si aggiungono la democrazia diretta (basata su referendum propositivi e abrogativi, iniziative di legge popolare con carattere vincolante) e soprattutto la democrazia partecipativa, caratterizzata dalla democratizzazione della sfera economica, oggi completamente impermeabile a qualsiasi influenza della sovranità popolare e burattinaia della scena politica.

La democrazia partecipativa si otterrebbe da una parte diffondendo la pratica del bilancio partecipativo e soprattutto attraverso una nuova concezione della proprietà, basata sull’idea che le imprese di grandi dimensioni, potendo influenzare attivamente la politica grazie alla loro potenza economica, devono aprire la gestione ai dipendenti e alla comunità. Felber propone, per evitare le pericolose concentrazioni economiche attuali, che questa quota di gestione aumenti proporzionalmente alle dimensioni dell’impresa, per cui a partire da 1000 dipendenti i rappresentanti di lavoratori e comunità disporrebbero di ben due terzi dei voti del consiglio amministrativo. Un’idea simile era già stata proposta da Ernst Friedrich Schumacher, il quale riteneva che, oltre una grandezza stabilita, un’impresa avrebbe dovuto riorganizzarsi come società per azioni destinandone metà a proprietà pubblica e inalienabile, gestita da un consiglio sociale formato per un quarto da rappresentanti sindacali, per un quarto dalle organizzazioni dei datori di lavoro, per un quarto dalle associazioni professionali, per il restante quarto da cittadini estratti a sorte come avviene per le giurie popolari.

Si possono immaginare tante altre soluzioni. Nell’ottica della decrescita, consiglio di coltivare l’amore per la libertà proprio di Federico ma di legarlo a nuove forme di democrazia e ricerca del bene comune, senza impantanarsi nella palude del vecchio liberalismo.

Ciao Igor, nn avendo modo di contattarti personalmente, ho pensato di sfruttare il campo “commenti” per segnalarti questo articolo:

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/28/crescita-economica-resta-priorita/759018/

Non so se valga la pena rispondere al professore, ma non avendo comunque io gli strumenti culturali necessari per farlo, ho pensato di interessare te. Magari, lo hai anche già letto.

A presto!

Cara Miriam, in realtà se guardi bene non bisogna possedere chissà quale bagaglio culturale per confutarlo: semplicemente la sua tattica consiste nel mettere insieme dei dati che non sono in correlazione fra loro e fingere che ci sia un legame. Ad esempio con il metodo Trento potresti tessere l’elogio, non so, dell’obesità: potresti dire infatti che l’obesità è diffusa specialmente nei paesi con alto tenore di vita, buoni livelli di istruzione e ottima aspettativa di vita; che invece in paesi poveri come il Mozambico, sono rarissi i casi di obesità; che l’obesità si lega principalmente a stili di vita con alto potere di acquisto, un impiego lavorativo stabile; che gli obesi hanno minore tendenza alla criminalità (ricordate gangster o serial killer erano obesi? sono molto rari). E soprattutto dove c’è obesità esistono non solo efficienti sistemi di approvigionamento del cibo ma servizi di ogni genere! e si potrebbe anche fare una correlazione tra obesità e high tech (molti nerd e hacker sono obesi, invece). Come vedi non è esattamente una grande scienza!